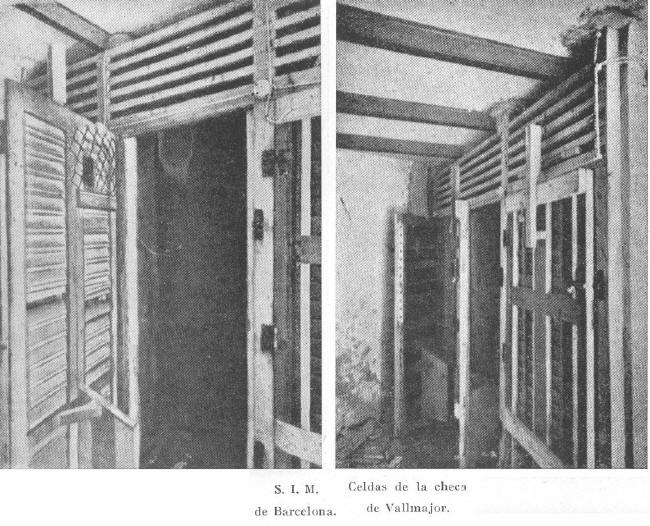

Las checas fueron centros de detención, tortura y asesinato puestos en marcha por el Frente Popular. Los responsables de estos centros eran miembros de la seguridad del Estado, vinculados al gobierno y a partidos políticos y sindicatos de la coalición de izquierdas. Las checas fueron una institución de inspiración soviética.

En efecto, “el vocablo checa, cheka o tcheca, es la abreviatura de las palabras rusas Chreswychainaya Konissiya, que significan: Comisión extraordinaria”(1). En la URSS estaban integradas en la administración política del Estado, la siniestra GPU, que fue la encargada de asesorar el gobierno del Frente Popular en la instauración de un aparato represivo, ideado por Indalecio Prieto, que cristalizó en el SIM (Servicio de Inteligencia Militar) a cuyo frente se encontraba el asesino Loreto Apellániz García.

En las checas se practicaban torturas psíquicas y físicas, que con frecuencia desembocaban en la muerte, dada su extrema crueldad. Las checas tenían también potestad para incautarse los bienes de sus víctimas, de manera que muchos de los asesinatos tuvieron el móvil del robo.

Las más conocidas fueron las de Madrid y Valencia, aunque existían en otras ciudades. En Madrid funcionaron:

Checa de Fomento o Bellas Artes, al frente de la cual se encontraba Manuel Muñoz Martínez, Director General de Seguridad el 4 de agosto de 1936 y diputado de Izquierda Republicana y masón del grado 33;

Checa de Fomento o Bellas Artes, al frente de la cual se encontraba Manuel Muñoz Martínez, Director General de Seguridad el 4 de agosto de 1936 y diputado de Izquierda Republicana y masón del grado 33;

la Checa de la Escuadrilla del Amanecer que operaba en la misma Dirección General de Seguridad y era conocida públicamente.

Checa de Marqués de Riscal, dependiente del Ministerio de la Gobernación y especializada en el robo de joyas para su posterior fundición. Sus miembros pertenecían al Circulo Socialista del Sur de Madrid.

Checa de Narváez, regentada por la CNT.

Checa de Ferraz, también de la CNT.

Checa del cuartel de Espartaco, sede la Comandancia de la Guardia Nacional Republicana. En esa checa fueron asesinados el día 19 de noviembre de 1936, 53 guardias civiles.

Checa del Ateneo Libertario de Ventas, de la CNT.

Checa de la Estación de Atocha, dirigida por la Milicias Ferroviarias de la CNT.Checa del Cinema Europa.

Checa de Lista, dirigida por Cándido Bartolomé del PCE.

Checa de la Brigada de Investigación Criminal, al frente de la que se encontrabael socialista Agapito García Atadell. Se servía de los propios archivos del Ministerio de la Gobernación. Se caracterizó por su extrema crueldad y su afición por el robo y al saqueo de viviendas particulares, beneficiándose de una red de delatores entre los porteros de las fincas.

Checa comunista de la Guindalera, “En ella era habitual aplicar hierros al rojo vivo y arrancar las uñas de los dedos de las manos y de los pies. También intervinieron en ella delincuentes comunes liberados por el Frente Popular”(1).Checa del Marqués de Cubas, dirigida por Elviro Ferret, que participó en el asesinato masivo de presos en la cárcel Modelo el día 22 de agosto de 1936.

Checa de la Agrupación Socialista de Madrid, en la calle Fuencarral, donde se asesinaron a numerosas monjas y personas católicas por el mero hecho de serlo.Checa Los Linces de la República, que dependía del director general de Seguridad.

En Valencia y Barcelona funcionaron también checas. Todas se caracterizaron por su extrema crueldad, y a propósito de ello es preciso destacar varios puntos:

a) Fueron centros diseñados ex profeso para la práctica de la tortura

b) Se practicaban tanto las torturas físicas como las psicológicas, o con frecuencia ambas.

c) Sus víctimas fueron hombres y mujeres, religiosos y laicos, personas sin relevancia política y adversarios políticos de dirigentes de la izquierda

d) Dependían de sindicatos y partidos de izquierda, así como de diversas instituciones del Estado

e) Sus actividades se realizaron con pleno conocimiento, y reconocimiento, de las autoridades del Frente Popular

f) A la tortura y el asesinato se unía con frecuencia el móvil del robo

g) Partidos y sindicatos que estuvieron al frente de las checas fueron el PSOE, el PCE y la CNT, entre otros.

Estos tres primeros siguen operando en España, sin que jamás hayan mostrado arrepentimiento ni pedido perdón a sus víctimas o a sus descendientes.

http://www.verdadeshistoricas.info/ CDV. 26.I.MMX

La sovietización de la Segunda República

Uno de los mitos erigidos por la historiografía oficializada y academicista en las últimas décadas ha sido el de la postulación de la II República española como epítome de una joven democracia virginal, plena de gracia y buenas intenciones, y asediada por unos pérfidos y taimados enemigos que no le dieron tregua en sus propósitos reformistas y modernizadores.

Los conspicuos detractores del nuevo régimen conspirarían contra éste desde sus mismos inicios. Así, una conjunción de terratenientes, industriales, millonarios, eclesiásticos, militares y alta burguesía se juramentarían para la destrucción de un sistema que perseguía la abolición de privilegios seculares. De las tentativas europeizantes y democratizadoras, las clases perjudicadas en ese proceso sacarían las consecuencias pertinentes, que cristalizarían en la exasperación de julio de 1936.

Esta visión maniquea de la Historia, plasmada en la definición casi puramente negativa de uno de los bandos en liza, necesita de la justificación racional de la parte contraria. De modo que bajo la franja morada de la enseña republicana se cobijen todos aquellos que, llevados de pulsiones quizá confusas, pero justas y bienintencionadas a la postre, pretendían la necesaria reforma de una tan insostenible situación de desigualdad y atraso.

Cierto que los anarquistas –sin valedores de peso en nuestro tiempo que se batan el cobre por ellos- protagonizaron algunos episodios poco memorables, pero la izquierda marxista y republicana estaba esencialmente en la mejor de las disposiciones democráticas, pese a los innegables excesos que, fruto de la situación generada por la sublevación, pudieron producirse. A fin de sostener esta interpretación interesada de la problemática generada en la España de aquél tiempo, la historiografía oficialista ha levantado un edificio supuestamente sólido, eso sí, apoyado en un trabajo indudablemente profesional y documental de primer orden.

Uno de los problemas que plantea esta ponderación del estado de cosas existente durante la II República se refiere al papel del Partido Comunista de España. La trayectoria de esta organización resulta extremadamente reveladora a los fines de comprender la naturaleza última del régimen republicano entre 1931 y 1939. Un régimen establecido de la mano de decimonónicos conspiradores, que poca devoción profesaron a la legalidad cuando esta no satisfizo sus expectativas por más que, sustanciado el conflicto en contra de sus objetivos y aspiraciones, transformasen mendazmente esa pretendida sacralidad legalista en la razón de ser de su propia causa.

Motivos que favorecen la manipulación de la Historia

Entre los motivos que favorecen la manipulación de esta parte de la Historia española se cuenta la transformación del sistema republicano, operada con notable rapidez. Entre 1931 y 1939, pasando por los hitos de 1934 y 1936, la II República sufre una serie de mutaciones a través de la acumulación de saltos cualitativos que terminan por hacer irreconocible el régimen del 14 de abril. Júzguese como se quiera el proceso que comienza con la huída del monarca y culmina en la Constitución de diciembre, su naturaleza es distinta de la República en guerra. No puede negarse –como en todo proceso histórico, por otro lado- que esta asienta sus cimientos en aquella; pero tampoco puede afirmarse que una y otra sean la misma.

La historiografía progresista insiste, particularmente, en negar este punto por razones fácilmente explicables. La existencia de elementos de continuidad contribuye, sin duda, a apuntalar la defensa de una versión democrática y europea de la II República española durante todo su recorrido; los elementos disfuncionales serían atribuibles no tanto a la esencia del régimen cuanto a necesidades objetivas no siempre deseadas por éste.

El hecho de que la política exterior continuase en manos del Estado –lo que no reflejaba la realidad social y política de lo que estaba sucediendo en la zona republicana- ha sido un factor de incuestionable trascendencia a la hora de asentar el discurso oficialista; la realidad desbordada del doble poder revolucionario se superponía -hasta imponerse- al de las autoridades republicano-estatales, pero ese mismo poder revolucionario o entendía la necesidad de conservar las estructuras externas de las relaciones internacionales, con lo que esos formalismos epidérmicos conservaban su virtualidad (caso de socialistas, comunistas y nacionalistas) o bien se desentendía de él (caso de los anarquistas, sindicalistas y poumistas). Ninguno le era, pues, contrario. Por lo tanto –y en función de esa faceta concreta de la política nacional y del formalismo gubernamental-, el continuismo republicano estaba asegurado –aun de forma ficticia- tanto en la España en guerra de los años treinta como en la historiografía de fines del XX y comienzos del XXI. Y esa es la base de partida de una historia de España que viene siendo objeto de un enmascaramiento y falseamiento sin igual desde hace decenios.

El partido comunista la más resuelta organización del espectro frentepopulista

En definitiva, desde el estallido de la guerra, la única fuerza que tuvo una verdadera dirección política fue el PCE. La claridad de objetivos y la seguridad de la ruta a recorrer, la extrema adaptabilidad –dentro de unas líneas generales de actuación marcadas desde la Internacional Comunista- y los factores del apoyo externo de la Unión Soviética, hicieron del partido comunista la más resuelta organización del espectro frentepopulista y la auténtica beneficiaria del conflicto en los primeros meses. Frente a las posturas extremistas de las demás organizaciones obreras, el PCE ocupó un espacio de centralidad y responsabilidad junto al gobierno y una táctica más gradualista y menos traumática que la de sus competidores. Los comunistas redujeron la venalidad y la arbitrariedad que caracterizaron a la zona frentepopulista; todo resultaba más sencillo y racional, más seguro y comprensible.

El PCE utilizó la división de sus competidores, sus contradicciones, la irresolubilidad de sus propósitos, su debilidad, su carencia de un proyecto real y racional. Se apropió de los espacios clave, como eran los de la propaganda y los militares, los abastos y la administración, dándole un sentido continuista a la situación política. Su disciplina y decisión hicieron posible que se impusiera sobre organizaciones como la CNT, inmensamente mayores, o que fuera capaz de infiltrar el PSOE, hasta apropiarse de todo lo que merecía la pena en la gran organización socialista.

Es cierto que se aprovechó de enemigos que se encontraban debilitados (gobierno, PSOE, CNT, POUM) pero no lo es menos que supo encontrar sus flaquezas. Por ejemplo, el PSOE sufría un desgarro interno al que le había llevado la división entre los maximalistas del marxismo y los socialdemócratas; y la CNT adolecía permanentemente de muchas taras constitutivas, pero la virtud del PCE fue, en ambos casos, saber explotar las debilidades internas de ambas organizaciones.

El gran engaño

Si tuviéramos que resumir las razones de las que se sirvió el PCE en el proceso de sovietización de la II República, enumeraríamos los siguientes puntos:

1. El ascendente sobre otras fuerzas de izquierda desde la revolución de octubre de 1934, que fue fraguando una cierta admiración entre los cuadros de estas hacia el partido comunista.

2. La superior disciplina y organización.

3. La correcta interpretación de las necesidades de la zona frentepopulista.

4. La acertada adopción de tácticas hegemónicas sobre el conjunto de las fuerzas izquierdistas.

5. La implacabilidad y el realismo en un momento histórico que lo demandaba.

6. La erección de mitos políticos a través de un manejo magistral de la propaganda.

7. La capacidad de situarse políticamente en ese espacio de centralidad y responsabilidad que había dejado huérfano el extremismo irresponsable del resto de organizaciones izquierdistas, desarrollando un revolucionarismo racional.

8. La combinación del deseo del partido de apoderarse de parcelas de poder junto con la necesidad de eficacia del gobierno.

9. La ayuda militar soviética en forma de armas, técnicos, oficiales, agentes y las Brigadas Internacionales. Sin duda, este factor terminó por ser decisivo.

10. Una disposición objetiva por parte de las organizaciones izquierdistas –especialmente el PSOE, pero no sólo- para desembocar en el comunismo en función de la evolución que los dirigentes habían llevado durante la II República, incluso mucho antes de la guerra.

Miaja y el Campesino

Estimo como esenciales los tres últimos puntos, siendo los siete primeros condiciones propias del partido, que no hubieran bastado en caso de no haberse producido los finalmente enumerados.

De forma imperceptible pero implacable, el PCE fue adueñándose de los resortes del poder sin que sus más poderosos socios frentepopulistas y gubernamentales supieran ponerle freno. Y, de esta manera, tomó forma la sovietización de una república que, mediante un proceso de transformación paulatino –aunque no sin sobresaltos-, terminó en los brazos de la Unión Soviética y sus secuaces del Partido Comunista de España.

Para ampliar el contenido de este artículo puede verse:

PAZ CRISTÓBAL, Fernando, “La sovietización de la Segunda República”, en Razón española: Revista bimestral de pensamiento, ISSN 0212-5978, Nº. 146, 2007, pags. 293-329.

+++

La Cheka, el brazo armado de la Revolución

Por Fernando Díaz Villanueva

La madrugada del 11 al 12 de abril de 1918 fue una noche de cuchillos largos en Moscú. Mil agentes de una desconocida agencia estatal irrumpieron en los domicilios de quinientos ciudadanos sospechosos de militar en organizaciones anarquistas. Se trataba de una agencia recién creada a la que llamaban Cheka y que dependía directamente del camarada Lenin.

La redada se saldó con la detención de todos los sospechosos y la ejecución sumaria de un pequeño grupo en las dependencias que la organización acababa de estrenar en la plaza Lubianka, junto al Kremlin.

La Cheka era el tipo de organismo represor que Lenin venía buscando desde su ascenso al poder, unos meses antes. Las soflamas de liberación se habían apagado tan pronto como los bolcheviques se adueñaron del poder. Lejos de colmar las aspiraciones de los trabajadores rusos, la revolución encarnada en Lenin estaba tornándose muy impopular. Los comunistas ya no eran vistos como libertadores, sino como bestias vengativas y sedientas de sangre que robaban al proletario para después entregar el botín al Partido.

La creciente desafección popular hacía temer lo peor a la camada bolchevique. Pero Lenin no tenía la menor intención de desalojar el poder, que tanto tiempo y esfuerzo le había llevado conquistar. Por ello, encargó a uno de sus lugartenientes, el aristócrata polaco Felix Dzerzhinski, que formase una milicia dedicada a vigilar de cerca y reprimir los conatos de disidencia que fuesen apareciendo, mientras el Partido afianzaba sus posiciones.

Dzerzhinski creó una estructura "ligera, flexible, inmediatamente disponible, sin un juridicismo puntilloso, sin restricción para tratar, para golpear a los enemigos con el brazo armado de la dictadura del proletariado". La estructura se escondió tras un nombre tan de aquel momento que nadie sospechó nada raro: Comité Militar Revolucionario de Petrogrado.

El Comité de Petrogrado era algo necesariamente temporal. Dos meses después de establecerse se vio superado por los acontecimientos. Sus setenta integrantes se quedaban cortos para atender los frentes de la contrarrevolución, que cada vez eran más numerosos e incontrolables. En diciembre Lenin llamó de nuevo a Dzerzhinski, esta vez para encomendarle la creación de una comisión especial que luchase "con la mayor energía revolucionaria contra la huelga general de los funcionarios y determinara los métodos para suprimir el sabotaje". "Comisión especial", en ruso, se escribe Chrezvychaynaya Komissiya, es decir, Che-Ka.

Lenin andaba obsesionado con la Revolución Francesa, a la que consideraba precedente y madre nutricia de la rusa. Quería encontrar un "Fouquier-Tinville" que mantuviera en jaque "a toda la canalla revolucionaria", un "sólido jacobino revolucionario" que supiese estar a la altura de una empresa tan ambiciosa como la de demoler hasta los cimientos la contrarrevolución. Ese jacobino iba a ser, por méritos contrastados, el propio Dzerzhinski.

A mediados de diciembre estaba ya todo decidido. La Cheka sería la espada del Partido, y así se hizo ver en el escudo de la organización, formado por una espada dorada de la que sobresalía, en relieve, la estrella de cinco puntas y el emblema de la hoz y el martillo. Trotsky anunció a los suyos:

En menos de un mes, el terror va a adquirir formas muy violentas.

La apelación a los jacobinos era continua. El comisario del Pueblo para la Guerra recordó que la pena ya no sería la prisión, sino la guillotina,

ese notable invento de la gran Revolución Francesa.

Días después Lenin en persona se dirigió a un sóviet de obreros fabriles para advertirles de que la Revolución se defendería con uñas y dientes: "¡A menos que apliquemos el terror a los especuladores –una bala en la cabeza en el momento– no llegaremos a nada!", les dijo, llevado por el enajenamiento revolucionario que se apoderaba de él durante los mítines. Dzerzhinski, por su parte, iba ultimando los detalles de la nueva agencia, que tendría dos tareas fundamentales: "Suprimir y liquidar todo intento y acto contrarrevolucionario de sabotaje" y "llevar a los saboteadores ante un tribunal revolucionario".

En marzo la Cheka quedó formalmente constituida. Estaba dividida en tres departamentos: información, organización y operación. Al principio sólo se le adjudicaron 400 funcionarios, que pronto, en sólo tres meses, ya serían más de dos mil, a los que había que añadir un contingente de tropas especiales, militares debidamente entrenados en el contraespionaje que dependían directamente de la Gran Casa, apelativo con que los chequistas se referían a la sede de la Lubianka.

Los efectivos de la Cheka aumentaron exponencialmente cuando la guerra civil se recrudeció, en enero de 1919. Esta organización tenía una ventaja fundamental: operaba total y absolutamente al margen de cualquier ley o convención. Los disidentes y los soldados del Ejército Blanco la temían mucho más que al Ejército Rojo. Los chequistas practicaban la tortura sistemáticamente, y mataban a sus víctimas de maneras atroces. Aplicaban el manual completo de tormentos medievales: desollamiento, crucifixión, empalamiento, lapidación, horca... no había especialidad que los agentes de Dzerzhinski ignorasen.

Para atemorizar a la población civil, organizaban espeluznantes ejecuciones públicas. En las provincias del norte solían desnudar a los presos y verter sobre ellos agua, que, a 30 grados bajo cero, se congelaba rápidamente y convertían a aquellos en estatuas de hielo. En ocasiones colocaban un tubo en la boca de los reos y deslizaban una rata sobre él para que ésta, azuzada por un tizón que el verdugo ponía en el otro extremo, les desgarrase la garganta.

El fusilamiento era quizá el más benévolo de los veredictos. Nadie estaba a salvo. Cualquiera mayor de ocho años era condenable al paredón. Las ejecuciones tenían que ser masivas y públicas, para infundir un temor cuasi religioso entre los aldeanos. En aquella guerra sin cuartel iba a ser el miedo a una represalia siempre inhumana el mejor aliado de los bolcheviques. La prensa del régimen se hacía eco de las proezas de la Cheka, que ponían los pelos de punta a cualquiera.

A cualquiera menos al camarada Lenin, decidido a hacer de su invento la columna vertebral de la nueva Rusia socialista. En enero de 1920, coincidiendo con algunas de las matanzas más pavorosas, se reunió con un sóviet de líderes sindicales y les dijo con vehemencia:

No debemos dudar si fusilamos a miles de personas, y no dudaremos, y salvaremos el país.

Los excesos de la Cheka traspasaron las herméticas fronteras rusas y llegaron a Occidente. Pero la Revolución Bolchevique tenía aún crédito ilimitado, nadie movió un dedo para denunciar la degollina sin cuento que estaba teniendo lugar en una Rusia devastada por la guerra civil. Dzerzhinski había cumplido. En 1922 la guerra terminó, y con ella cualquier atisbo de disconformidad con los nuevos zares del Imperio, que ese mismo año pasó a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Había llegado la hora de convertir la comisión especial en algo más orgánico y propio de la realidad posrevolucionaria. De la Cheka nació la OGPU, siglas en ruso de Directorio Político Unificado del Estado. La palabra –Cheka– y la profesión –chequista– se resistieron a morir. Los rusos siguieron conociendo a la temida policía política como la Cheka, y hasta exportaron la idea (y el miedo) al extranjero; por ejemplo, a la España republicana, donde el modelo soviético de policía política se aplicó con rectitud aterradora durante la guerra civil.

Se desconoce cuántas víctimas ocasionó la Cheka original en sus cuatro años escasos de vida, pero las estimaciones más moderadas calculan unas 200.000.

Dzerzhinski nunca hubiera podido imaginar que su macabro invento pudiese llegar tan lejos y convertirse en un instrumento tan eficazmente mortífero. Murió pocos años después, de un infarto, mientras pronunciaba un discurso. La URSS le supo agradecer los servicios prestados erigiéndole una monumental estatua de 15 toneladas esculpida en hierro en la Lubianka, delante de su verdadero hogar, la Gran Casa.

http://historia.libertaddigital.com/la-cheka-el-brazo-armado-de-la-revolucion-1276240070.html - 2012.IV.

No hay comentarios:

Publicar un comentario